痛みに関する解剖・生理学

関上 寅之輔上級Conditioning Coach

前回のコラムは、

「痛み」の機能について触れました。

→https://r-body.com/blog/20190318/3153/

今回は、「痛み」に関する

解剖・生理について簡単に説明していきます。

解剖学や生理学と聞くと

難しい気持ちになるかもしれませんが、

カラダの構造がどうなっていて、

どのようなメカニズムがあるのかというお話です。

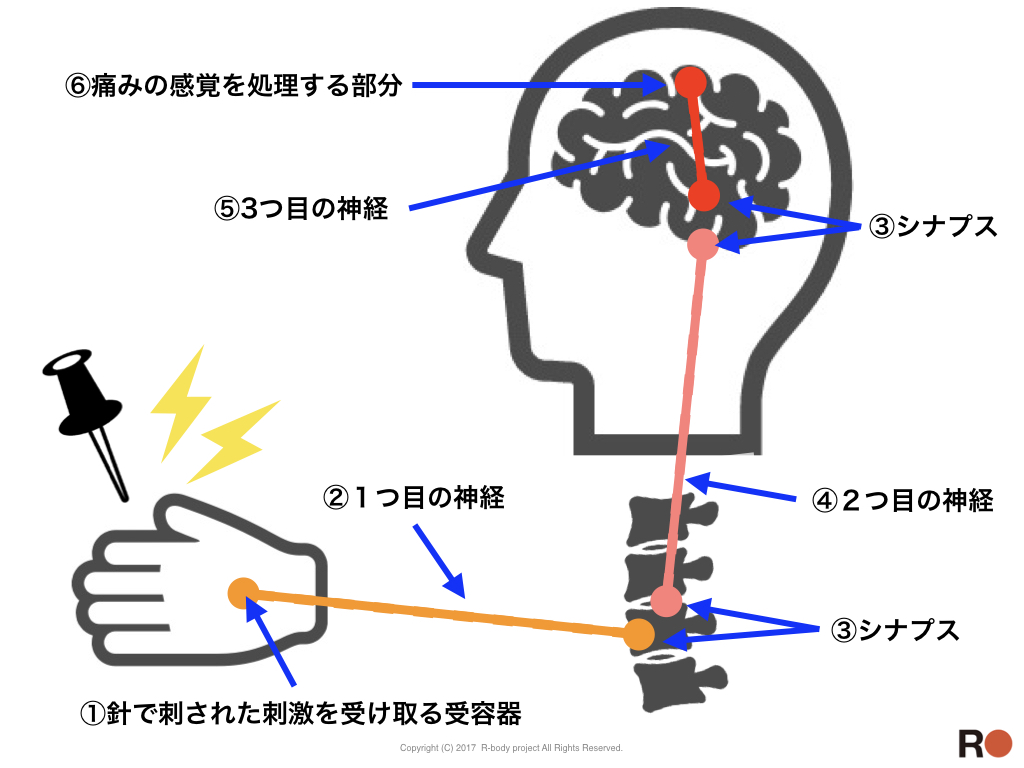

まず、画鋲などが指に刺さると、

「①感覚受容器」とよばれる皮膚の中にあるセンサーが、

その刺激を受け取ります。

そして、感覚受容器は受け取った刺激を電気信号に変換し、

受容器と背骨の中とをつなぐ「②1つ目の神経」に流します。

流された電気信号は、神経の端にある、

「③シナプス」と呼ばれる器官で、

「神経伝達物質(難しいですが電気信号では無いものと思ってください)」

に変えられて神経の外に放出されます。

シナプスから放出された神経伝達物質を、

「④2つ目の神経」のシナプスが受け取り、

また電気信号に変えて・・・

とうことをくりかえし、

最終的には「⑤3つ目の神経」を介して、

脳みその中の「⑥痛みの感覚を処理する部分」に伝わるのです。

このようにカラダの中を調べていくと、

400年前にデカルトが説明したイラストのように、

情報を、1本の神経だけ脳みそまで伝えているわけではなく、

3本もの神経を介して伝えていることがわかります。

※デカルトについてはこちら↓

https://r-body.com/blog/20190317/3136/

画鋲で刺された刺激がどのように伝わるか、

なんとなくイメージが持てましたでしょうか?

次回は、これらの基礎知識をつかって、

痛みについて考察を深めていきます!

END:2019.04.07

END:2023.044.11 archive

ーーーーーーーーーーーー

店舗情報について

大手町店:https://r-body.com/center/otemachi/

柏の葉店:https://r-body.com/center/kashiwanoha/